"Tapi, karena dipublikasikan secara besar-besaran maka menjadi sesuatu hal yang bombastis, apalagi mereka terdidik dan mampu `membaca` media. Parahnya lagi, fenomena itu seolah dibiarkan begitu saja oleh alat negara," katanya di Jombang, Senin.

Ia mengemukakan hal itu dalam seminar nasional bertema "Mengokohkan Nasionalisme, Membendung Radikalisme" yang digelar di aula Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah, Seblak, Jombang, yang juga menampilkan pimpinan pusat Lakspedam NU Jakarta Achmad Wazir Wicaksono dan peneliti senior RAHIMA Foundation Ciciek Farhah Assegaf.

Dalam seminar yang dihadiri sekitar 300-an peserta dari kalangan guru agama, guru kewarganegaraan, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dari berbagai kota itu, ia menjelaskan pembiaran terhadap radikalisme akan dapat meningkatkan pengikut paham yang disiarkan terus-menerus oleh media massa itu.

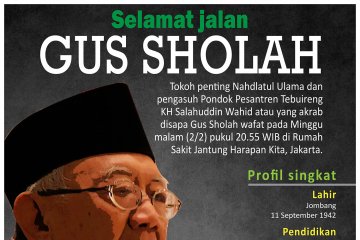

"Contohnya adalah pelarangan menghormat kepada bendera Merah Putih. Ajaran ini sebenarnya pada 1950-an sudah ada. Padahal ini tidak terkait dengan tauhid, anehnya kok sekarang muncul lagi," ujar adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih halus agar Islam radikal mampu memahami kesalahan konsep ini. "Radikalisme dalam pemikiran tidak masalah, tapi jika sudah diwujudkan dalam sebuah aksi maka hal itu sudah harus dilarang secara tegas," tukasnya.

Dalam merespons fenomena itu, Gus Solah mengajak untuk menyikapinya secara dewasa, apalagi radikalisme seringkali dimaksudkan sebagai bentuk protes kepada intervensi asing, namun mereka menerapkannya di negara sendiri.

"Perbedaan pendapat itu sebenarnya suatu hal biasa, yang jadi tugas kita adalah jangan menyalahkan orang yang berbeda pendapat, apalagi sampai mengkafirkan dan mengarah kepada anarkisme sehingga mengakibatkan sentimen keagamaan yang berlebihan," tuturnya.

Dalam dunia pesantren, kata penerima gelar doktor honoris causa dari UIN Malang itu, institusi pendidikan tertua di Indonesia itu sebenarnya sudah mengajarkannya sejak dulu.

"Dengan bermadzhab empat, santri di pesantren sebenarnya sudah diajari tentang pemikiran moderat, bagaimana menghargai perbedaan pendapat," ia menjelaskan.

Pembelokan

Lain halnya dengan Achmad Wazir Wicaksono. Ia lebih menyoroti adanya pembelokan radikalisme dalam beragama. "Awalnya radikalisme menunjukkan tingkat keilmuan dan fanatisme dalam keberagamaan, tapi kemudian dibelokkan dengan anarkisme dan mau benar sendiri," kata pria asal Malang itu.

Ia mencontohkan, saat DI/TII dulu muncul pada awal kemerdekaan, pemerintah tegas menumpasnya, meski persenjataan TNI saat itu tidak secanggih seperti sekarang.

"Tapi, sekarang seolah alat negara diam saja dalam merespon ulah gerakan radikal yang menjelek-jelekkan Pancasila," ujarnya.

Menurut dia, radikalisme di dunia bersumber dari London, termasuk Syiah, Ahmadiyah dan Wahabi, bahkan sejak daerah Jazirah Arabia dijajah Inggris.

"Jadi, tidak mungkin Indonesia membendung radikalisme. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi agar tidak berkembang biak dengan subur. Langkah konkretnya, guru harus memahami sejarah dengan betul, mengembangkan budaya keilmuan terus ditingkatkan, memahami tren perkembangan masyarakat Islam saat ini dan tidak mudah terjebak kepada paham formalisme," paparnya.

Sementara itu, peneliti senior RAHIMA Foundation Ciciek Farhah Assegaf mengatakan gerakan radikalisme yang terkait erat dengan proses politik dan kepentingan di sekolah banyak memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam (rohis).

"Targetnya adalah anak-anak cerdas yang selalu meraih ranking di sekolahnya. Mereka ini memiliki jiwa kewirausahaan dan semangat tinggi untuk berjuang. Membaca kurikulum gerakan ini saja saya geleng-geleng kepala, apalagi jika nanti sudah dipraktikkan di lapangan," kata Ciciek.

Perempuan kelahiran Ambon itu mengakui korban gerakan radikalisme memang memiliki kepribadian yang Islami. "Tapi orang tua harus menyadari bahwa mereka akan dicekoki dengan nilai-nilai eksklusif yang radikal, sehingga mereka menganggap bahwa hanya mereka yang benar," ujarnya.

Soal rekrutmen, perempuan berkacamata yang telah melakukan riset di tujuh kota tentang radialisme agama di kalangan remaja ini menegaskan gerakan radikal polanya dirancang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

"Bahasa yang digunakan juga gaul dan familiar di telinga remaja. Untuk menangkalnya maka guru harus memiliki metode pengajaran yang menarik, tidak monoton karena `textbook`. Dengan disenangi siswa maka guru akan mudah menanamkan nilai-nilai inklusif kepada siswa," kata kandidat doktor di UIN Yogyakarta itu.

Disela acara, ketua panitia Mukani mengatakan para peserta yang diundang memang mayoritas dari guru agama dan pendidikan kewarganegaraan dari seluruh SLTP dan SLTA di Jombang, serta pemuda dan tokoh ormas kepemudaan.

"Dengan kegiatan itu, kami berharap nilai-nilai nasionalisme bisa tersemai dengan baik di kalangan mereka sendiri, sekaligus juga merupakan upaya untuk memahami dan menangkal radikalisme di kalangan mereka," ujar guru SMK Khoiriyah Hasyim Seblak itu.

(E011/C004)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2011